本次雲林未來生活工作坊由本團隊的房思宏博士、蔡文傑老師與謝佩娟老師共同擔任工作坊議題討論的引導者,邀請到來自大氣領域、健康領域、設計領域、社造領域等不同領域的學者,也邀請來自雲林在地的教授醫師及籌備福智實驗型大學的在地專業者等,來自團隊內外部的專家與利害關係人共同討論與建構未來生活場景。

邀請李明岳處長分享雲林縣政府的未來願景

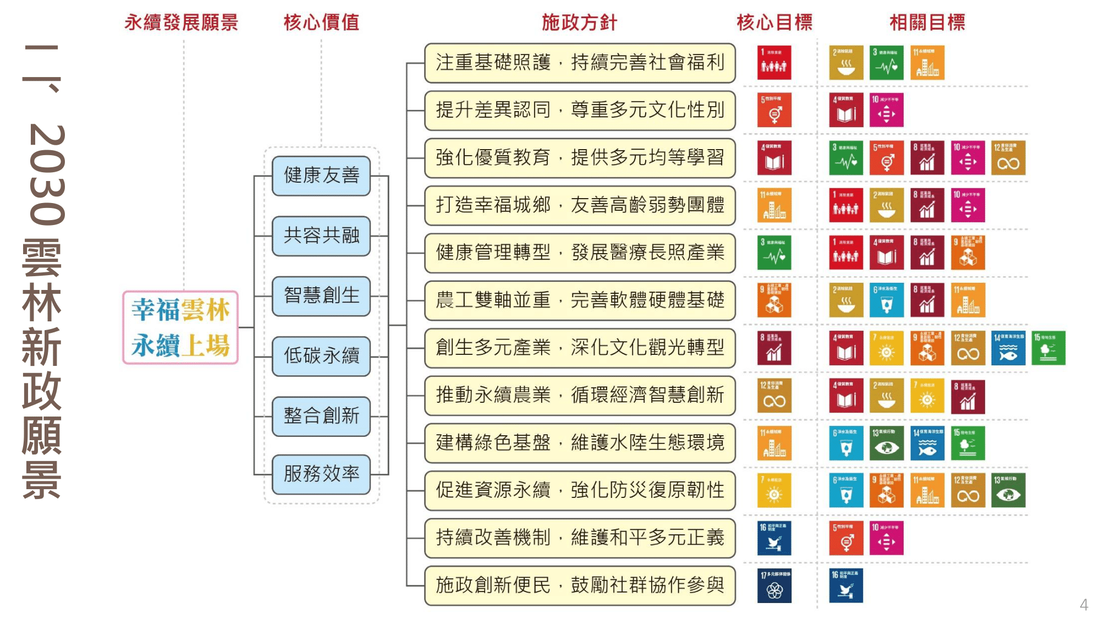

工作坊首先邀請到雲林縣政府計劃處李明岳處長,分享雲林縣政府的未來願景。李處長分享,雲林縣政府根據2030年永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),在縣府內舉辦工作坊進行參與式討論,並確立雲林縣的2030年發展願景:「幸福」與「永續」,由此延伸出6大核心價值,連結至各局處的12大施政方針。為了邁向前述願景,縣府培養容許犯錯的文化,欲藉此鼓勵公務員創新,並建構五生架構,作為縣府的地方自願檢視(Voluntary Local Review, VLR)方法學,分別為:生命尊嚴(人權)、生活無虞(社會)、生產豐饒(經濟)、生態均衡(環境)、生利共榮(量能)。

邀請李明岳處長分享雲林縣政府的未來願景

工作坊首先邀請到雲林縣政府計劃處李明岳處長,分享雲林縣政府的未來願景。李處長分享,雲林縣政府根據2030年永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs),在縣府內舉辦工作坊進行參與式討論,並確立雲林縣的2030年發展願景:「幸福」與「永續」,由此延伸出6大核心價值,連結至各局處的12大施政方針。為了邁向前述願景,縣府培養容許犯錯的文化,欲藉此鼓勵公務員創新,並建構五生架構,作為縣府的地方自願檢視(Voluntary Local Review, VLR)方法學,分別為:生命尊嚴(人權)、生活無虞(社會)、生產豐饒(經濟)、生態均衡(環境)、生利共榮(量能)。

圖、雲林縣政府2030年新政願景

李處長進一步聚焦到雲林縣政府透過VLR所挖掘到的主要亮點,包含永續農業、大健康產業,以及綠色典範經濟發展。永續農業的發展方向是在台大生農學院老師們的協助之下所確立,此外目前也與虎尾科技大學文理學院的羅朝村院長合作「雲林智慧農業大學」專案。至於大健康產業部分的願景,則期待能與臺大的老師團隊們共同攜手建立,其中涵蓋針對健康問題的管理、預防、診斷等面向能涵蓋。而綠色典範經濟發展,則是希望能讓縣內產業逐漸轉型為綠色典範產業,例如,期能在五年之內,讓六輕的燃煤發電逐漸轉為燃氣發電。

縣府近期亦推展多項相關業務,欲作為衣食農養大健康產業的創新實踐場域,帶動地方產業發展,並與台大及縣內大學合作。在飲食產業的部分,縣府欲從超高齡社會下,如何能有吃得健康營養又色香味俱全的高齡友善食品之思考出發,與中山大學成教所合作推動友善食品產業鏈計畫。在大健康產業部分,現有計畫包含臺大醫院雲林虎尾分院之擴建、高齡醫學暨健康福祉研究中心之確立等,並且可將雲林高鐵特定區作為生活實驗室(livin lab),作為實踐不同可能性的大健康產業示範區。在住宅部分,雲林縣政府已有共生宅專案之規劃,屬於民間投資、付費型的創新產業模式,該計畫亦受到財政部促參司的關注,欲建立高齡友善旅宿康養樂活基地。在縣府近年的努力之下,也獲得了109年台灣健康城市暨高齡友善城市獎評選的肯定,獲得六項大獎。

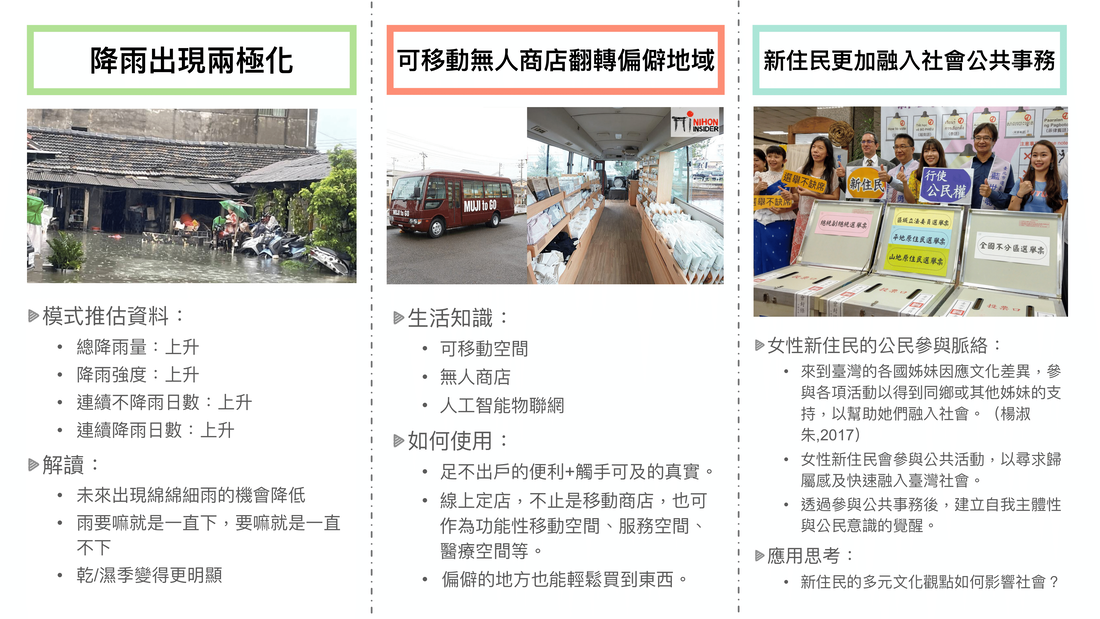

接著播放本團隊為本次工作坊所彙整的前導簡報與影片,簡報內容彙整來自參與者的集體智慧與創意發想,對於20年後的生活面貌,分別從環境、科技、社會三大面向進行推測,其中預測的面相涵蓋到氣候變遷、空氣汙染、土地變更、農業科技、可移動無人商店、遠距健康照護、新住民社會融合、智慧高齡照護技術與共享經濟等議題。本階段引導者房思宏博士反饋,從前導影片回來看見李處長分享的雲林願景,可見到縣府的前瞻性,如智慧農業、循環產業等,縣政府都已經將之納為願景且著手在做。前導影片也點出使用者需求與脈絡的重要性,如影片中,一位老先生使用智慧叉子的案例,可看見使用者也會學習到如何規避機器與兒女的監控和關心。因此仍須認知到,任何技術都需要進入社區的需求與脈絡當中,才能發揮合理效益。隨後將與會者分為兩個組別進行分組討論。

本次工作坊前導影片簡報

第一組

引導者:蔡文傑

參與者:李明岳、詹魁元、劉宏輝、張聖琳、羅朝村、許永真、梁容輝、林宜萩、鍾明光

參與者:李明岳、詹魁元、劉宏輝、張聖琳、羅朝村、許永真、梁容輝、林宜萩、鍾明光

第一組討論時所使用的情境卡

第一組的討論起始於將「空品下降」場景與「鄉村移動」場景的結合思考,鍾明光博士與林宜萩博士提到透過提前的短期天氣預測,可協助長者或社區規劃其生活的活動,而長期氣候預測則與土地改變的情境相關,可幫助到住宅的規劃。鍾博士認為老人聚集所有機會作為微型感測器的小型實驗場域與社區知識傳播節點。

張聖琳教授認為技術的設計須考量到場景與場景之間的介面以及整體的結構、生活習慣。此外,2050年的老人與今天的老人型態、習慣也會不同。李明岳處長說到鄉村移動的解決方案可朝向「如何促進高齡者互助」來思考,包含透過設計符合高齡者需求的整合型APP,或是善用其所習慣的新型態連結,例如,聖琳老師想到,未來老人可能習慣使用臉書做為溝通介面。

關於鄉村移動的場景,宜萩老師認為自動無人駕車結合室內空調、空品設定是一種想像情景。但聖琳老師提醒法律問題會是很關鍵的挑戰,而對於高齡駕駛友善的「輔助駕駛」,是相較於無人駕車更沒有法律障礙且有實務經驗的方案。李明岳處長認為長照的無人車計畫,鄉村實施易於都市。許永真教授加入後討論逐漸收納出一種值得嘗試的實驗沙盒方案:將偏遠地區的共享汽車服務,與核心地區的無人車計畫做搭配,兼顧交通安全、鄉村青年的收入與長者移動需求,但需留意法律與保險問題。鍾博士想到,此嘗試將衍伸出的另一課題是如何讓長者習慣付費服務。

張聖琳教授認為技術的設計須考量到場景與場景之間的介面以及整體的結構、生活習慣。此外,2050年的老人與今天的老人型態、習慣也會不同。李明岳處長說到鄉村移動的解決方案可朝向「如何促進高齡者互助」來思考,包含透過設計符合高齡者需求的整合型APP,或是善用其所習慣的新型態連結,例如,聖琳老師想到,未來老人可能習慣使用臉書做為溝通介面。

關於鄉村移動的場景,宜萩老師認為自動無人駕車結合室內空調、空品設定是一種想像情景。但聖琳老師提醒法律問題會是很關鍵的挑戰,而對於高齡駕駛友善的「輔助駕駛」,是相較於無人駕車更沒有法律障礙且有實務經驗的方案。李明岳處長認為長照的無人車計畫,鄉村實施易於都市。許永真教授加入後討論逐漸收納出一種值得嘗試的實驗沙盒方案:將偏遠地區的共享汽車服務,與核心地區的無人車計畫做搭配,兼顧交通安全、鄉村青年的收入與長者移動需求,但需留意法律與保險問題。鍾博士想到,此嘗試將衍伸出的另一課題是如何讓長者習慣付費服務。

第二組

引導者:謝佩娟

參與者:房思宏、謝宜桓、陳佳堃、張楷杰、洪惠敏、梁大慶、蔡福昌、郭懿緯

參與者:房思宏、謝宜桓、陳佳堃、張楷杰、洪惠敏、梁大慶、蔡福昌、郭懿緯

第二組討論時所使用的情境卡

第二組的討論起始處便思考到科技本身是具有兩面性的,因此其發展仍需回應到人性需求。例如,謝佩娟老師便思考到「無人商店」類型的科技是否會反而使人更「宅」,使人與社區互動、公共事務等的距離更加遙遠?郭懿緯師兄也認為如此的科技反而可能加劇了人與人之間「原子化」的問題。佩娟老師延伸思考到,對於新住民女性來說,其實更需透過多元的公共互動的機會,使她們更能融入台灣社會。

陳佳堃老師反思,智慧科技若要放到生活中,仍需有基礎建設做為前提,然而偏鄉地區的基礎建設更加不足。此外,張楷杰醫師則指出所謂「無人」科技仍不能真正的無人。佩娟老師覺得延伸此討論值得思考的是,如何透過科技去促進社交互動?楷杰醫師認為實務上若要將技術導入社區,從社區聚落「節點」進入社區較為容易,且應考量到社區回饋即時性的問題。

佩娟老師反思,空氣汙染每況愈下的情境之下,是否未來趨勢就必須是關在室內?並提出相反的思考。洪惠敏教授從空品延伸思考,若產業能與社區取得協和,是否有機會能改變地方條件,吸引青銀入住。

蔡福昌老師自空間專業指出,健康與空間息息相關,例如老屋改建的演變過程中,可能影響到通風、採光等。在農村人口下降的趨勢中,或許可藉由卸下老屋不需要的裝潢,延續老屋生命、改善空間,達到健康、促進社交互動機會等目的。佩娟老師也想到,健康宅的意義也能連結到「在宅老化」、「社區老化」等課題。將健康宅課題進一步延伸,若能做到微氣候的監測調整亦會有助益,謝宜桓老師則提到其科學監測研究需要更加資訊透明、更加頻繁地與利害關係人溝通。

陳佳堃老師反思,智慧科技若要放到生活中,仍需有基礎建設做為前提,然而偏鄉地區的基礎建設更加不足。此外,張楷杰醫師則指出所謂「無人」科技仍不能真正的無人。佩娟老師覺得延伸此討論值得思考的是,如何透過科技去促進社交互動?楷杰醫師認為實務上若要將技術導入社區,從社區聚落「節點」進入社區較為容易,且應考量到社區回饋即時性的問題。

佩娟老師反思,空氣汙染每況愈下的情境之下,是否未來趨勢就必須是關在室內?並提出相反的思考。洪惠敏教授從空品延伸思考,若產業能與社區取得協和,是否有機會能改變地方條件,吸引青銀入住。

蔡福昌老師自空間專業指出,健康與空間息息相關,例如老屋改建的演變過程中,可能影響到通風、採光等。在農村人口下降的趨勢中,或許可藉由卸下老屋不需要的裝潢,延續老屋生命、改善空間,達到健康、促進社交互動機會等目的。佩娟老師也想到,健康宅的意義也能連結到「在宅老化」、「社區老化」等課題。將健康宅課題進一步延伸,若能做到微氣候的監測調整亦會有助益,謝宜桓老師則提到其科學監測研究需要更加資訊透明、更加頻繁地與利害關係人溝通。

總結:回歸以「人」為本的適老設計精神

最後,房思宏博士總結,以如何讓高齡者活得更健康為目的,與會夥伴共同看重的仍然是「人」的角色、「人」的需要。其中,基礎建設(如網路佈建等)與產業發展仍然重要,然而健康更需要人與人的緊密連結。此外,今日的討論亦與雲林縣的未來規畫相互呼應,包含縣府目前已經在投入關注的「大健康產業」、社區賦能,以及揚棄過去傳統工業發展路徑走向循環經濟等等。李明岳處長回饋,希望雲林未來可以是對於創新實踐的友善場域。自己的家庭在水林也曾經配合過海軍營養實驗,很願意協助媒合家庭與場域來做生活實驗室。劉副院長則分享對於大家所整理的資料感到印象深刻,自己的出發點很單純,希望可發揮知識分子的力量。秉持這樣信念繼續做事。